- ウィアンクムカームとは?

- ウィアンクムカームへの行き方

- ウィアンクムカームの歴史的背景

- ウィアンクムカームを効率的に見学する方法

- ウィアンクムカームの遺跡 完全紹介

- ワットチェディリアム(★★★)

- ワットパヤメンラーイ&ワットプラチャオオンカム(★★☆)

- 昔のピン川の跡(★☆☆)

- お濠と城壁跡(★☆☆)

- ワットタートカーウ(★★★)

- ワットプーピア(★★★)

- ワットクーパードーム(★★★)

- ワットイーカーン(★★☆)

- ワットナーンチャーン(★★★)

- ワットタートノーイ(★☆☆)

- ワットカーントーム(チャーンカム)(★★★)

- ワットパンラオ(★☆☆)

- ワットクムカーム(★★☆)

- ワットクムカームラン(★☆☆)

- ワットフアノーン(★★★)

- ワットクーアーイシー(★☆☆)

- ワットクーアーイラーン(★☆☆)

- ワットクーマイソン(★☆☆)

- ワットクーマクルア(★☆☆)

- ワットクムカームティープラーム(★★☆)

- ワットクムカームティープラーム NO.1(★★☆)

- ワットボーナムティップ(★☆☆)

ウィアンクムカームとは?

一般的に言って、チェンマイの歴史はタイ暦1839年(西暦1296年)にマンラーイ王が当地に都を建設したところから始まるとされており、ガイドブックなどにもそう書かれていることが多いが、実はその2年前に彼が別の都を築いていたことを知る人は少ないのではないだろうか。

それが、ウィアンクムカームである。

近年、遺跡の整備が急速に進められて見学しやすくなっているが訪れる観光客は少なく、チェンマイ市内の喧騒から逃れて北タイのノンビリした雰囲気を味わいたい、あるいはタイの遺跡や歴史的建造物に興味がある、という方には特にピッタリの場所だと思う。

時間が許せば、ぜひチェンマイ観光のメニューに加えてほしい穴場的スポットだ。

ウィアンクムカームへの行き方

ウィアンクムカームは、市中心部からの南に約4kmのところにある。

ピン川左岸を走るチェンマイ-ラムプーン通りを南に進み、空港から伸びるマヒドン通り(国道1141号線)との立体交差点を過ぎてさらに1kmほど行くと、右手に廃寺(ワットクーカーウ)のチェディ(仏塔)が見えてくる。

その角(英語の看板あり)からシーブンルアン通りを入って行った先の一帯が遺跡群になっている。

マヒドン通り(国道1141号線)を東から来てピン川にかかる橋の手前の道を左折、あるいは第2環状道路(国道3029号線)を西から来てピン川の橋を渡った先を左折してもアクセスが可能だ。

いずれも、大通り沿いに案内看板が出ている。

ウィアンクムカームの歴史的背景

ウィアンクムカーム建設前の状況

ウィアンクムカームが建設される前のこのエリアは、ハリプンチャイ王国(ラムプーン)の支配下にあった。

その当時は、ワットカーントムを中心とした村が存在し、ハリブンチャイ文化の影響を受けていたことを示す明白な証拠が残っている。この村は、おそらくタイ暦17世紀(西暦11世紀)までさかのぼる歴史を持っており、それはモン族の文字によって書かれた年代記、石碑や僧院跡、および古代モン様式の工芸品によって立証される。年代記には、「ワットカーントム周辺に住む人々がいちじくの木をあがめていて、後にその近くに寺院を建設した」と記されている。この年代記の記述は、考古学的な証拠をもとになされたとみられ、2527年(西暦1984年)に行われたワットカーントムの発掘調査でも、寺院の下の地層から古い僧院の跡が見つかっている。さらに、これらの発掘調査では、ハリプンチャイ様式の素焼きの奉納板も発見されている。しかし、発見されたこれらの奉納板は、ワットカーントムそのものと関係があるのかどうかは明白になっていない。また、この発掘では、ハリプンチャイ様式の縄の文様が彫られた素焼き土器のポットなども見つかっている。

こうしたハリプンチャイ芸術の遺物の発見は、ウィアンクムカームの集落がハリプンチャイ時代から存在していたと仮定するに十分な証拠となるばかりでなく、素焼きの奉納板や縄の文様が彫られた素焼き土器のポットが発掘されたということによって、この集落が、同じような遺物が発見された他の集落と同時代に形成された、ということの証明にもなっている。例えば、前述の素焼きの奉納板は、ウィアンマーノーやウィアンターカーンといった場所でも発見されている。こうした同じ文様が描かれた古代の工芸品の発見から、ハリプンチャイ王国の支配下にあったこれらの集落同士が、極めて親密な関係にあったと結論を下すことができるだろう。

さらに、ワットカーントムの発掘では、モン文字で書かれたモン族に関する記述のある遺物も見つかっている。これらの文字が、ラムプーンやウィアンマーノーで見つかっている遺物に残されている文字に似ていることから、ワットカーントムの歴史がタイ暦17世紀までさかのぼることができると考えられる。この仮説は、ワットカーントムの集落がハリプンチャイ王国時代に建設されたウィアンマーノー、ウィアンターカーン、ウィアントーと同程度の歴史を有するという理論づけをすることができるだろう。

ハリプンチャイ王国の支配権は、チェンマイ-ラムプーン盆地内部に徐々に広がっていった。北方は、現在のチェンマイ中心部、サーラピー、ハーンドン、メーリム、サンサーイ、サンカムペーン周辺にまで及び、最も遠いところでは、現在のチェンダーオ郡にまで達した。ハリプンチャイ王国の支配体制は、大きく2つのレベルに分けることができる。それは、ムアンと村であり、ムアンの下に置かれたパンナーというレベルはまだ導入されていなかった。これが導入されるのは、後のマンラーイ王の時代になってからである。国土の支配にパンナーを最初に導入したのは、シップソーンパンナー(訳者注:中国雲南省にある西双版納)のタイルー族やラーンナー王国のタイユアン族である。「チェンマイ年代記」(タムナーンプンムアンチェンマイ)によれば、ワットカーントムの集落は大変小さく、ムアンのレベルではなく村のレベルであったらしい。マンラーイ王がウィアンクムカームを建設した時代、ワットカーントムは村からムアンのレベルに発展する途中であったと考えられる。この仮説は「ムーラーサーサナー年代記」(訳者注:14世紀に執筆された)の記述によって裏づけられている。この年代記によれば、ハリプンチャイ王国はその領土をチェンマイ-ラムプーン盆地全体に拡大し、結果として多くの村々をその支配下に治めていった。ワットカーントムの村は、約20km離れたムアンラムプーンの支配下にあり、ムアンラムプーンはハリプンチャイ王国の支配下にあった。ワットカーントムの住民達は、マンラーイ王がウィアンクムカームを建設するまでこの場所に住み続けた。

マンラーイ王によるウィアンクムカーム建設:ハリプンチャイ文化から脱却しての発展

ウィアンクムカームは、マンラーイ王によって、チェンマイが建設される2年前のタイ暦1837年(西暦1294年)に建設されたが、その目的はハリプンチャイ王国にとってかわる新しい国を建設することにあった。マンラーイ王は、その都となる場所として、後にワットカーントムとなったエリアを選んだ。前述の通り、この場所がムアンのレベルになるまでに発展を続けていたこと、村がピン川のすぐ近くにあり都市を統治するための水を簡単に得られることなどがその理由であった。

この時代、ピン川は重要な交易ルートであった。人々は、南に住む者も北に住む者も、ピン川を使って容易に移動することが可能だった。ウィアンクムカームは肥沃な河川渓谷に位置していた。この時代においては、稲作に適しているかどうかというのが都市形成のための重要な条件になっていた。

ウィアンクムカームのルーツは、社会的文化的環境のいずれにおいてもハリプンチャイのものであり、その影響を受けていることは間違いない。すでに述べた通り、マンラーイ王はこのエリアが河川渓谷の平原にあったが故に、ここにウィアンクムカームの建設した。ウィアンクムカーム建設に適した土地を選ぶにあたって、マンラーイ王はハリプンチャイ文化がベースになった思考方法を反映した決断を下している。タイユアン族は、都を建設する時には山のふもとの小さな丘を選ぶ。ウィアンクムカームのレイアウトは長方形をしているが、それに反してハリプンチャイ王国に支配される前のタイユアン族は、彼らの都をそこの地形に適合するような形でシンプルに建設している。そして、その都市は、通常長方形ではない。

ラーンナーにおけるハリプンチャイ文化の影響は、ウィアンクムカームのレイアウトだけでなく、文化的な面にも見ることができる。例えば、北タイのダムマー文字はハリプンチャイのモン文字が基となっているし、ラーンナー土着の仏教のサンガ(訳者注:出家者の教団)は、ハリプンチャイのそれに起源を有している。ラーンナー芸術の分野においては、さらにハリプンチャイの影響をはっきりと見ることができる。例えば、ラムプーンのワットククットの長方形の仏塔のスタイルは、ワットクーカムの青写真となっているし、ウィアンクムカームにある8角形のチェディは、ハリプンチャイ時代に時を同じくして作られたワットクーカム、ワットプーピア、ワットマイソーンでも見ることができる。こうしたことから推測すれば、タイユアン文化は寛大にハリプンチャーイ文化と同化したと言えるし、同時にハリプンチャイ文化は地域の他の民族の文化と同化しながら、独自のラーンナー文化を形成していったともいうことができるだろう。

ウィアンクムカームは、その地理的優位性を生かして、ピン川沿いの他の都市との交易の中心地となり、ラーンナー王国の首都として全盛期を迎えた。加えて、ウィアンクムカームには王族の住居と市場、数多くの寺院が建設された。一般的に言って、こうしたできごとは都市が発展するための重要な条件である。マンラーイ王は、ウィアンクムカームの住民達の日常生活をしっかりと観察しながら、その支配を確固たるものにしていった。

しかしながら、ウィアンクムカームが首都としての重要性を維持していたのは、ほんのわずかの期間であった。マンラーイ王は、チェンマイのロケーションの方が首都としての必要条件をより満たしていると考え、遷都を行った。地質学者の調査によれば、ウィアンクムカームに起きた大洪水の惨事と遷都とは直接関係はないという。この大洪水は、遷都のずっと後のタイ暦2101年~2317年(西暦1558年~1774年)のビルマ支配下の時代に発生している。

マンラーイ王朝時代のウィアンクムカーム:その重要性

新しい首都としてチェンマイが建設された以降も、ウィアンクムカームは消滅したわけではなく、存在し続けた。打ち棄てられた数多くの僧院跡などから、その後もウィアンクムカームが発展を続けたであろうという推測が成立する。というのも、こうした僧院は、その後の時代において修復や増築が行われた形跡があるからだ。ウィアンクムカームそれ自体は、マンラーイ王の統治時代の終わりまで存在し続けたのであろう。

ウィアンクムカームはチェンマイとの距離が非常に近かったため、遷都後も王が直接支配し、衛星都市としての地位を保った。王とその一族は、休暇でウィアンクムカームをしばしば訪れ、街はチェンマイとともに発展していった。同時に、ウィアンクムカームは、チェンマイを攻撃しようと試みる外敵から身を守るための前哨地点としての役割を担うようになっていった。ウィアンクムカームを基地として利用することによって、敵の攻撃からチェンマイを防御することができたため、王はウィアンクムカームをしっかりとその支配下に置き続けた。

ウィアンクムカームの崩壊:ビルマ支配時代の大洪水

自然災害である大洪水は、ウィアンクムカームを崩壊へと導いた。この大洪水は、とてつもないダメージをウィアンクムカームに与えた。タイ国芸術局の発掘によって、この洪水は僧院を沈殿物で埋め尽くしたことがわかっている。

僧院の本来の位置は、現在の地表面の1.5~1.8m下にあった。言いかえれば、ウィアンクムカームは、ピン川の水面よりもかなり低い位置に建設されていたと考えられる。そのため、洪水によって受けた被害が大きくなり、ウィアンクムカームは廃墟になってしまった。しかも、ビルマの支配によって王国の政治的パワーは衰えてしまっていたため、それを修復することもできなかった。興味深いことに、「チェンマイ年代記」は、ウィアンクムカームを襲ったこの大洪水について、まったく言及していない。ウィアンクムカームを荒廃させた大洪水は、ワットタートイーカーンとワットプーピアの中間である遺跡群の北西方向から流れ込んだ。そのため、両寺院の一帯は、他のエリアよりもより多くの沈殿物が堆積している。一方、東側の一帯は水が大量に流れ出たため、ほとんど何も残っておらず、発掘によってもウィアンクムカームの痕跡を発見することができていない。

この大洪水によって、ピン川の河床は場所が変わってしまった。もともと、ピン川はウィアンクムカームの北および東側を流れていたのであるが、この洪水によって現在のように西側を流れるようになったのである。この洪水は、ピン川西岸に位置していたチェンマイ、ウィアンクムカーム、ラムプーンの3都市を襲い、現在のようにチェンマイからウィアンクムカームに行くのに川を渡らずに済むようにさせたのだ。現在のピン川は、ウィアンクムカームとラムプーンの街のすぐ近くを通ってはいない。

今日のウィアンクムカーム

ピン川がウィアンクムカームのそばを通らなくなり、現在のような流れに河床を変えたのは、タイ暦2317年(西暦1774年)以降であることは明白に証明されている。街の発展と成長が、通商ルートによって決定されることからもわかる通り、ウィアンクムカームは徐々にその重要性を失っていった。ウィアンクムカームにかわって、ター(訳者注:港)ワンターンが水深のある船着場として大きくなっていった。チェンマイとクルンテープ(訳者注:バンコク)の間を行き来する船は、ターワンターンに錨を降ろすようになった。船着場は、人と荷物の双方にとっての乗り継ぎスポットであった。そのため、ターワンターンは、相対的に大きな街に発展していった。

ターワンターンは発展を続け、その範囲をピンハーンと呼ばれていたかつての河床があったエリアにまで広げていった。街は、ターワンターンの内部にあったワットチェディリヤムからワットスリーンルアン、ウィアンクムカームへの道路を通りすぎて、最終的にはチェンマイ-ラムプーン道路まで達した。このピンハーンに沿った拡張は、水深が浅くなってしまったため使われなくなったピン川のルートにかわって使われるようになったチェンマイとラムプーンを結ぶ陸上ルートを使用する必要性、という結果をもたらした。

ウィアンクムカームについて言えば、再び発展を続けたが、それはとてもわずかなものに終わった。ウィアンクムカームは、発展と成長の中心になることは2度となく、ウィアンクムカームを通る通商ルートはその重要性を失った。ウィアンクムカームへの再移民も行われたが、それはワットチャーンカムという新しい名前をつけられた村の中心であるワットカーントームの再建設の一環として進められた。

ウィアンクムカームの住民はコンムアン(チェンマイ人)である。彼らは、小さな集落に農民として居住した。数多くあった廃墟となった僧院は、そのまま無視され続けた。タイ暦2527年(西暦1984年)に、ラーンナータイのかつての歴史におけるウィアンクムカームの重要性を祝う催しが開催された。このとき同時に行われたワットカーントームの発掘は、歴史家や一般庶民の興味を刺激した。タイ国芸術局第4部は、それからタイ暦2532年(西暦1989年)にかけてウィアンクムカーム周辺の発掘と修復活動を行って、現在のような姿に至っている。

ウィアンクムカームを効率的に見学する方法

遺跡は東西に2km、南北に1km四方ほどのエリアに点在していて歩いて回るのたいへんなので、市内からバイクや自転車を使って来るほうがいいだろう。

自前の足がない場合は、第2環状道路(国道3029号線)沿いにあるウィアンクムカーム遺跡情報センター に行くと遺跡をグルッと周回する馬車と乗り合いトラムのたまり場があるので、まずはそこを訪れて移動手段を確保するのがいいが、その場合は個々の遺跡をじっくり見ることはできない。

それぞれのスポットは、前述の通り1984年以降に行われた発掘作業によってたいへんきれいに整備されており、主要な遺跡には説明書き(タイ語・英語併記。一部QRコードつき)も設置されているが、その割にはタイ人を含め観光客に出会うことは少ない(遺跡ではない寺院のワットチェディリアムだけは中国人が観光バスで乗りつけている)。

そういった意味では、今や観光地として整備されすぎてしまったスコータイやアユタヤーよりも、いにしえの古都の繁栄ぶりに思いをはせるには向いているのではないだろうか。

周囲の風景も荒れ地の間に民家が点在している静かな郊外といったカンジの場所も多く、遺跡から遺跡に移動する道中も含めて楽しめると思う。

遺跡群の中心はワットチェディリヤム(ここ自体は遺跡ではない)で、全体地図も設置されているので、まずはここを起点にするのがよい。

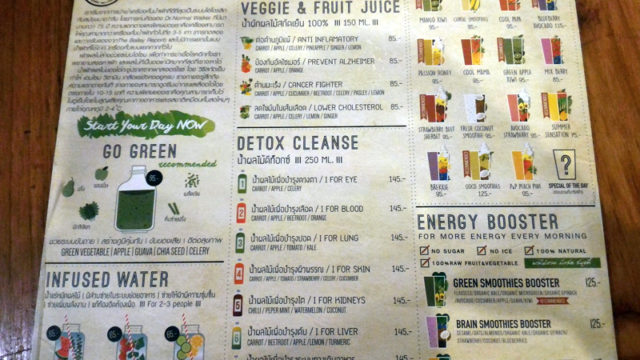

また、遺跡群の中にすばらしいチェンマイ料理を出すレストラン「ローンカーオラーム(Lanna Rice Barn)があるので、そこでのランチを組み合わせるのがベストなプランだと思う。

ウィアンクムカームの遺跡 完全紹介

★★★……絶対に見るべし

★★☆……時間があれば見たほうがよい

★☆☆……よほど遺跡が好きならどうぞ

ワットチェディリアム(★★★)

ここは遺跡ではなく現存する寺院であるが、上記「ウィアンクムカームを効率的に見学する方法」で述べた通り大きな案内地図が設置されていたりして、遺跡群観光の出発点にするのに最も適した場所なので紹介する。

遺跡観光の馬車や乗り合いトラムも必ず立ち寄る。

寺院の中にある説明書きによれば

かつては「ワットクーカム」という名前で知られており、クーカムは「黄金の仏塔」という意味である。

チェディ(仏塔)はレンガを積んだ上に白石灰を塗ってあり高さが30.7m、基壇の幅は17.45m。

外側東と南に2カ所の小さな入口を持ち、チェディ(仏塔)にお参りする際はここから入り時計回りにチェディ(仏塔)の周囲を回らなければならない。

マンラーイ王が妻の遺灰を納めるために建造を命じたこの四角形のチェディ(仏塔)は1288年の建造で、ラムプーンのワットチャーマテウィーにある「クークット(失われた装飾の仏塔という意味)」と同じ姿をしており、これはハリプンチャイ様式を受け継いでいる。

しかしながら、仏塔の装飾は60カ所のすき間すべてに収められている仏像を含め1912年に新たにつけられたもので、これはビルマ様式となっている。

というのも、ビルマの裕福な木材商人がこの最も直近の大きな修復のスポンサーとなったためである。

ちなみに、この四角形の仏塔は、ナーンのワットパヤワット、ラムプーンのワットプラタートハリプンチャイにも残されている。

それゆえ、ワットチェディリアムはマンラーイ王の庇護のもとで生まれた寺院でありながら、ラーンナー王国の中にハリプンチャイ王国の文化が影響したという明白な証拠を示していると言えよう。

とのことだ。

寺院はかなり広いスペースを有しており、今も普通の寺院としてあるのでウィハーン(本堂)、ウボソット(布薩堂)、グティ(僧院)などを備えているが、このチェディ(仏塔)以外に正直言って特に見るべきものはない。

寺院内には観光客をあてこんだ土産物屋や飲み物などを売る店が出ている(遺跡群の中で大型観光バスやワンボックスカーを長時間止めておけるのがここしかないため)ほか、コークラーン通りをはさんだ向かい側にはピン川の眺めながら飲食のできるカフェレストランが最近2軒できたので、遺跡見学の途中で休憩がわりに立ち寄ってもいいと思う。

ワットパヤメンラーイ&ワットプラチャオオンカム(★★☆)

遺跡群散策の起点とするのに一番おすすめのワットチェディリアムから南に道を下って一番最初に左側に現れる、大洪水以前のピン川の流れに面するように、並んで建立された2つの寺院遺跡。

ワットパヤメンラーイにはチェディ(仏塔)とウィハーン(本堂)があるが、どちらも基壇がわずかに残っているだけだ。

一方、ワットプラチャオオンカムにはウィハーン(本堂)しか残存しておらず、こちらも基壇の部分しかないが高さが1mほどある立派なもので、他の遺跡のウィハーンと比較しても存在感がある。

両遺跡ともとりわけ特徴があるわけではなく、時間のない人は無理に見る必要はないだろう。

が、ワットチェディリアムをウィアンクムカーム観光の起点とするならば一番最初にたどり着く遺跡だし、遺跡を抜けた先には後述の昔のピン川の跡を見ることができる唯一のポイントがあるので、そういう意味では立ち寄るといい。

昔のピン川の跡(★☆☆)

上記ワットパヤメンラーイとワットプラチャオオンカムを抜けて奥の方に行くとそこはうっそうとした雑木林になっているのだが、気をつけて見るとそこだけ草の生えていない獣道のようなところがある。

ずんずん進んで行くとそのうちに道はなくなり、その先には少しだけ低くなっておりなぜかまったく人家などがない草木が生えただけの帯状の土地が続いている。

これが、昔のピン川の跡だ。

冒頭に述べた通り、ウィアンクムカームがたった2年しか王都として使用されず新たに今のチェンマイが建設されたのはピン川の大洪水が理由なのだが、まだここが王都だった頃はここをピン川が流れていたということだ。

なぜこの場所だけ開発されずのこっているのか、理由はわからないが、ここに来ると今なお昔が川だったことがハッキリとわかるのは面白い。

人によって感じかたは違うだろうが、自分はこのピン川の跡を見て寺院遺跡以上にウィアンクムカームが王都として栄えていた頃に思いを馳せることができた。

個人的にはぜひ見てほしい場所だが、面白みには欠けるかも。

お濠と城壁跡(★☆☆)

ワットチディリアムから東南方向に回り込むように伸びている道をワットパヤメンラーイ方向に向かうと、左側にお濠と城壁の跡が残っている。

自分が初めてこの遺跡群を訪れた頃にはなかったのもので、おそらく近年発掘整備がなされたものと思われる。

ただの幅2mほどのどぶ川のような濠と少しだけこんもりと盛り上がっていて言われなければ城壁跡とはわからない程度のものであり、わざわざ見に行くほどのものではない……というか、ウィアンクムカームを観光していればほぼ間違いなく通る場所で、ワットパヤマンラーイとワットプラチャオオンカムの遺跡を見る際にはお濠を渡って行かなければならないので、その時にチラッと確認する程度で十分だと思う。

ワットタートカーウ(★★★)

ワットパヤマンラーイとワットプラチャオオンカムの遺跡から南にほんの少し行った向かい側、ワットイーカーンから来たらワットプーピアのあるT字路を右折して100mほど行った左側になる。

遺跡群の中では最も西に位置し北東を向いて建てられているが、非常に広い敷地を有しいる。

保存状態は極めてよく、入口の階段と基礎、柱の跡がきれいに残った大きなウィハーン(本堂)の遺跡のほか、その奥のチェディ(仏塔)も基壇のやや上まで残っている。

左手には近年になって安置されたと思われる仏像が安置されていて、その前にはウボソット(布薩堂)の跡がある。

遺跡にある説明書きによれば

1985年にタイ国芸術局による発掘作業でチェディ(仏塔)の前にウィハーン(本堂)の跡が見つかった。

チェディ(仏塔)の後ろには、供物台の跡もある。

ウィハーン(本堂)の南側にも建物の跡が見つかっているが、ここで儀式が行われていたと推測される。

その奥では仏像も発掘されているが、これはレンガ積みの上から石灰を塗ってあった。

発掘作業では、このほかにも16世紀に造られたファクカーム文字(ガネッシュ注:ラーンナー地域で14世紀から16世紀ごろに使われたタイ文字)の平板や15世紀に造られたハリプンチャイ様式のお守りが見つかっている。

タイ国芸術局の発掘で寺院の壁の遺跡が見つかり、結果この寺院は現在遺跡として残されているよりもかなりの広い面積を有しているものと考えられたが、現在の地主が発掘に反対したため詳細はわかっていない。

寺院そのものは西暦16世紀から17世紀にかけて建立されたと考えられる。

とのことである。

この仏像には今も絶えず人々がお参りに来ることから、遺跡の前にはお供え物を売る露店や飲み物のスタンドが出ているほか、きれいな駐車スペースも整備されている。

ワットプーピア(★★★)

遺跡観光のスタート地点としておすすめのワットチェディリアムから道を南下して、ワットナーンチャーンやワットカーントーム(チャーンカム)などの遺跡群中心部へと続く道へと左折する角にある寺院遺跡。

現在の地表よりもかなり低い場所(ここがピン川洪水前の地表レベルだった)にチェディ(仏塔)、ウィハーン(本堂)、ウボーソット(布薩堂)などが残されており、どれもが遺跡群の中でも比較的原形をとどめている。

説明書きによれば

この寺院の歴史を説明する証拠となるものは何も残っていない。

しかし、ウィアンクムカームがラーンナー王国の都であった時期(西暦1286~1295年)に建立、後の古代ビルマ(ミャンマー)王国に攻め落とされて独立が失われる前の時期に改修されたと推測される。

この寺院は、その構成要素がほぼ完全な状態で残されており、考古学者や歴史学者が具体的な証拠を研究に最大限に活用することができる点で非常に重要だ。

そして、それはまた訪問者が構造の美しさを楽しむことができることでもある。

とのことだ。

説明書きにある通りこの遺跡の美しさは群を抜いており、特にウィハーン(本堂)正面の階段手前から見渡すチェディ(仏塔)までの風景は印象的だ。

チェディ(仏塔)に残されている文様はラーンナータイ様式の特徴が多く残っている。

他の遺跡より整備の状態もよく、ぜひゆっくり足を止めて見学してほしい場所だ。

ワットクーパードーム(★★★)

ワットチェディリアムから南下し、ワットプーピアを通り越してY字路を右折した先、あるいは第2環状道路(国道3029号線)沿いにある遺跡情報センターの脇の道を入ってすぐ右折、そしてまたすぐ左折して細い道を進んだ右手にある大きな遺跡。

遺構の保存状態は遺跡群の中でも1・2を争うと言っても過言ではなく、現在の地表から1mくらい下がったところにほぼ寺院のすべてと思われるさまざまな建築物がかなり原形をとどめて残っている。

説明書きによれば

発掘作業で、ウィハーン(本堂)、ウボソット(布薩堂)チェディ(仏塔)、井戸、入口の門、境界塀が見つかっている。

ウィハーン(本堂)は壁がなく、屋根は多層の後退屋根で両脇に二重の屋根があったと考えられている。

また、正面には「ハーンワン」あるいは「トゥアガオ」と呼ばれる装飾が施された階段があるが、この装飾とともに出土した龍の漆喰細工はラーンナー王国時代のものとしては唯一のデザインだ。

チェディ(仏塔)正方形の2層の基壇を有している。

とのことだ。

写真でもわかる通り、境界塀は1mほどの高さまで残されているほか、ウィハーン(本堂)、ウボソット(布薩堂)も入口の階段や手すりも含めかなりの部分が残存する。

特にウボソット(布薩堂)の楼門はかなりの高さがあって迫力も感じる。

また、周囲に結界石もあるウィハーン(本堂)の遺構には新たに屋根がかけられ小さな仏像も安置されており、今でも信仰の対象となっていることがうかがわれる。

少しだけ場所がはずれているのでいつ行っても見学者は誰もいないが、ぜひ下まで降りて行って遺構を間近に見てほしいと思う。

ワットイーカーン(★★☆)

遺跡群の西側、お濠と城壁の沿って走る道を南下しワットプーピアの遺跡の角から東に伸びる道を入って100mほど行き左折、すぐ右手にある非常にきれいに整備された遺跡。

大洪水以前のピン川の流れに正対するよう、北向きに建てられている。

遺跡にある説明書きによれば

寺院名は、現代になってからつけられたものだ。

発掘により、ウィハーン(本堂)とチェディ(仏塔)が見つかった。

ウィハーン(本堂)は正面に階段のある大きな長方形の建物で、内部には仏像の台座と「カンタクティ」と呼ばれる部屋の跡が残っている。

先端が欠けてしまっているチェディ(仏塔)は、正方形の基壇に8角形のターンブアルークケーオ(チェディの最下部)、その上に丸い釣鐘型の塔というラーンナー様式の特徴をよくとどめている。

この両者は、背の高い基壇によってつながっている。

とのことだ。

ウィハーン(本堂)の遺構には高さ1mくらいあるレンガ造りの柱が残っており、印象的だ。

発掘前、この遺跡はピン川の洪水によって押し寄せた2mあまりの厚い砂に覆われていたそうで、遺構の周囲が広々としているのはお参り(右肩を向けて時計回りに回る)のための広場があったからと考えられている。

遺跡の西側にはお濠のようなものもあるのだが、これは元々あったのか発掘・整備後に新たに造られたものなのかはわからない。

また、遺跡の北側には地元の小学生などがウィアンクムカームを見学しに来た時に使われると思われるきれいなホールがあって、トイレも併設されている。

ワットナーンチャーン(★★★)

上記ワットイーカーンと道路をはさんだ西側にある遺跡。

道路から1mほどの低い(もともとはここが地面だった)非常に広い敷地に寺院の全貌がわかる遺構が残されている。

遺跡にある2つの説明書きを総合すると

この寺院は西暦2002年から2003年にかけての発掘調査で見つかったのだが、地上から1.8m砂と土砂を掘り下げたところに眠っていた。

これは、ウィアンクムカームが洪水に見舞われた証拠である。

この遺構は、2つの時代のものが重なっている点が他の遺跡とは異っている。

まず最初の時代に、正門の玄関と壁がウィハーン(本堂)とチェディ(仏塔)の周りに建てられた。

次に寺院の敷地を拡張、後ろの壁が取り壊され多くの建物が建設され、最終的にすべての建物を覆うように新たに壁が建設されている。

後に建立された建物のひとつは壁の上に建てられた4つのアーチ門と尖った先端を持つ正方形のもので、階段にはマガラ(ワニ、イルカ、ゾウが混ざった神話上の生き物)があった。

またウィハーン(本堂)の中からは、キレン(龍、鹿と牛、馬が混ざった中国の神話上の生き物)、ヘマラジャ(ライオンと白鳥のミックス)、シンハ(獅子)などの神話上の生き物の像見つかっている。

さらには、明王朝時代の瓶や見つかっている。

これらの陶磁器は建物と建物の間にきれいに並べられていたことから、戦争で破壊されることを防ぐためだったのではないかと考えられている。

ラーンナー王国が中国と深い関係を持っていた証拠となっている。

とのことだ。

全体的に遺構の保存状態がよく、上の写真の楼門のほかすぐそばに崩壊した上部と思われるものが落ちている小さなチェディ(仏塔)や井戸の跡も残っており見ごたえがある。

少し時間をかけてじっくり見学することをおすすめする。

ワットタートノーイ(★☆☆)

遺跡群のほぼ中央、ワットカーントーム(チャーンカム)の入口に位置する場所にあるこじんまりとした遺跡。

以前は草がぼうぼうに生えていた荒れ地状態だったのだが、近年きれいに整備された。

チェディ(仏塔)、および西向きに建てられたウィハーン(本堂)がどちらもほぼ基壇部分だけ残されている。

設置されている説明書きによれば

本当の名前はどの歴史的記録にも見当たらないためわかっていない。

発掘調査により、ウィハーン(本堂)とチェディ(仏塔)の跡が見つかった。

ウィハーン(本堂)はランナー様式で、多層の後退屋根がありその両側に二重屋根があったと考えられている。

チェディ(仏塔)は正方形の基壇だけが発掘されたが、仏像のすき間を埋める漆喰の破片が多数発見されていることからハリプンチャイ様式に影響を受けた四面に仏像がたくさんおさめられたパビリオンスタイルだったと想定される。

この寺院は他と同様500~600年前に建立され、400~500年前に当地を襲った大洪水の後に放棄されたと考えれる。

とのことである。

小規模であり遺跡としての大きな特徴はないので、ワットカーントーム(チャーンカム)に行く時に横目で見れば十分だろう。

ワットカーントーム(チャーンカム)(★★★)

ウィアンクムカーム遺跡群のほぼ中央部に位置していることからもわかる通り、王都の中心となっていた寺院の遺跡。

四角い柱の一部までが残っているウィハーン(本堂)と基壇だけしかないチェディ(仏塔)があるが、写真の通りたいへんきれいに整備されている。

寺院内の2か所に設置されている説明書きの記述をまとめると

ヨーノック年代記によれば、ワットカーントーム(チャーンカム)はマンラーイ王によってが西暦1290年に建立されたとされているが、遺跡からはハリプンチャイ王国時代の遺物も発見されていることから、それよりも歴史は古いと考えられる。

西向きにウィハーン(本堂)が建ち、その後ろにつながるようにしてモンドップ(仏堂)があった。

また、今は基壇しか残っていないチェディ(仏塔)は幅12m、高さ18mあったということだ。

仏塔には四方に2つづつの上下にすき間があり、上には立仏像が、下には座仏像が収められていた。

遺跡からは碑文も見つかっているが、そこにはモン、モンタイ、スコータイの3種類の言語が刻まれていた

とのことだ。

ここは現在も寺院として存在しており、どちらかというと遺跡は隅に追いやられているという感じだが、それには理由がある。

ここには、ラーンナー王国創始者でこのワットカーントーム(チャーンカム)も含めたウィアンクムカームを建都したマンラーイ王が建てたと言われているサーラーピー(精霊の家)が残されているのだ。

このサーラーピー(聖霊の家)は以前は木造の割とみすぼらしいものだったのだが近年非常に立派なものに建て替えられ、コンムアン(คนเมือง=都人(みやこびと)=チェンマイ人)にとって聖なる場所として今も尊敬を集めており、お供えを献じてお参りをする人が大勢いる。

また、これも新しいものではあるが白いチェディ(仏塔)も印象的だ。

広々としており居心地もいい(境内には飲み物の売店やお土産物屋が出ていることもある)ので、遺跡巡りの休憩場所としてもおすすめだ。

ワットパンラオ(★☆☆)

ウィアンクムカーム遺跡群の北側、昔のピン川の流れの上にある通り沿いにある遺跡。

このことから、寺院はピン川の岸に建っていたことがわかる。

説明書きによれば

しかし、地元の人々からは「ワットパンラオ」と呼ばれ続けている。

西暦2002年から2003年にかけての発掘でこの遺跡は発見、修復が行われたが、地表から50cmのところにほぼ完ぺきな形で構造物の外郭が残っていた。

遺物としては、北タイ方言で「トゥアガオ」と呼ばれる花柄などの寺院の階段の上の装飾漆喰細工や屋根瓦の破片、チェディ(仏塔)の外壁の一部が発見されている。

また、高さ27.3cmの16世紀に作られたチェンセーン様式の銅の仏像も見つかった。

遺構は2つのグループに分かれており、ウィアンクムカームの中でも重要な寺院としてたびたび改修されていたことが分かっている。

とのことだ。

広々とした敷地に遺構が残るがほとんどは地面に近い基礎部分だけで、立体感がないため見ごたえに欠ける。

ウィアンクムカーム観光に来たらおそらく必ずこの道を通ることになると思うので、その時にチラッと見る程度でいいのではないかと思う。

ワットクムカーム(★★☆)

遺跡群の北辺を形成する道からバーンサオヒンソイ6を入り200~300mほど行ったところにある小道を入って突き当りのところにある遺跡。

小道の入口に看板があるが、ソイ(路地)からでもすぐで遺跡の一部が見えるので迷うことはない。

以前はソイからの道がなく近づくことができなかったが、近年とてもきれいに整備された。

遺跡はウィハーン(本堂)と大小2基のチェディ(仏塔)が残されている。

ウィハーン(本堂)と大きなチェディ(仏塔)は基壇部分しかないが、小さなチェディ(仏塔)は中段くらいまで残っている。

設置されている説明書きによれば

1986年、タイ国芸術局が発掘を開始し東向きの八角形のチェディ(仏塔)と大きなウィハーン(本堂)を発見した。

さらに遺跡からは石灰岩と青銅で作られた仏像の断片が見つかり、これは非常に重要な発見であった。

この断片は螺髪で、直径が6cm~8cmあったことから、本堂に安置されていた仏像はかなりの大きさがあったものと考えられる。

さらに、2003年に遺跡の北側の発掘調査中に正方形の垂直構造のモンドップ(仏堂)の遺構も見つかった。

この寺院遺跡にはもっと多くの建物があったかもしれないが、それらは破壊されたか埋もれてしまったと思われる。

遺構の建築様式から、この寺院は西暦14~15世紀に建てられた。

とのことである。

とてもきれいに整備されており保存状態もそこそこよく、遺跡群を散策しているとこの路地は必ず通ることになると思うので、ぜひ立ち寄ってみよう。

ワットクムカームラン(★☆☆)

上記、ワットクムカームの東側、道路をはさんだ向かいにある細い砂利道を入った奥(ランは「裏」という意味)にある。

砂利道の入口には遺跡の案内看板などが一切出ておらず「この奥に入ってゴミを捨てるな」と手書きの掲示が立っていてまるで民家に入って行く感じになる。

ここはまだ整備が行き届いておらず、うっそうとした草むらにほんのわずかにウィハーン(本堂)の基壇が残っているだけで近づくこともできず遺跡の詳細は不明。

自分のような物好きでなければ、行く必要はないだろう。

ワットフアノーン(★★★)

ウィアンクムカームの北東寄り、かつてのピン川の流れに面して建てられた遺跡。

ここは他の遺跡と異なってかなり広大な敷地に遺構が散らばっており、ウィアンクムカームの数多い遺跡の中でも絶対にはずせない中心的な役割を果たしていると言えるだろう。

100m四方ほどのエリアにある遺跡は大きく4つのエリアに分けることができる。

ひとつ目は、メインのチェディ(仏塔)があるエリアで、このチェディは北向き(昔はピン川に向いていた)に建てられており、基壇の部分には象の装飾が施されている。

ウィハーン(本堂)の跡も残っているが規模は小さくチェディ(仏塔)の付属品のように見える。

ふたつ目は、ウボソット(布薩堂)があるエリアで、各側面に3つの入口を持つモンドップ(尖塔のある壁のない方形建築物)の遺跡がすぐ隣にくっついて残っている。

このエリアの建造物の残存している部分を見ると、ラーンナー様式とスコータイ様式がミックスされているように思われる。

3番目のエリアはウィアンクムカームの城壁と井戸、それにメコン川をモチーフにした文様がつけられたレンガ作りのアーチから構成されている。

4番目は、チェディ(仏塔)、ウィハーン(本堂)、ウボソット(布薩堂)のグループで、四角くかたどられた壁の中に収められたような状態で遺跡が残っているほか、メコン川と象をモチーフにした文様が周囲に施されたアーチの遺跡もある。

これらの遺跡群は15世紀から16世紀にかけて建造されたと考えられており、タイ国芸術局によって1988年~1989年に発掘・修復され、さらに2003年には遺構以外の部分も整備された。

ワットクーアーイシー(★☆☆)

ワットフワノーン遺跡から南に伸びる細い道を150mほど行った右側、あるいは遺跡群の南端を構成する通り(名前はない)のワットクーマイソンのあるところから北に伸びる道を300mほど行った左手にある。

道路と遺跡の間には小さなどぶ川が流れており、橋はかかっていないので遺跡の敷地に入ることはできず、道路から眺めるだけとなる。

非常にこじんまりとした遺跡で、これまたこぶりのウィハーン(本堂)の基壇が残っているだけだが、説明書きによれば

寺院についての歴史的な背景などについてはまったく記録が残っていない。

1999年から2001年にかけて、タイ国芸術局が発掘および修復を行った。

寺院は東向きに建つウィハーン(本堂)とその後方にあるチェディ(仏塔)から成っている。

チェディ(仏塔)もウィハーン(本堂)も、2度建設されている。

加えて、ウィハーン(本堂)の南側にはまだ発掘されていない別の遺跡があることが確認されている。

寺院は、一般的には人々によって荒廃させられ侵略されてしまう。

しかしこれは、地球上のほかの建築物や建物にも言えることだ。

この寺院は、ウィアンクムカームの中で最も重要な僧院のひとつである。

とのことである。

ワットクーアーイラーン(★☆☆)

遺跡群の南東部、ワットフアノーンの遺跡群から小道を南下した先にある。

上の写真でもわかるように遺跡は通りから奥まった場所にあるが、敷地は結構広くてきれいに整備されている。

残っているのは境界塀とウィハーン(本堂)、チェディ(仏塔)の基礎部分のみで、説明書きなどもないためどのような来歴があるのかなどはまったくわからないのが残念。

これといった特徴もないので、わざわざ見に来る価値があるとは思わない。

ワットクーマイソン(★☆☆)

もともとは、都の城壁があった遺跡群の南端を構成する通り(名前はない)の東寄りに位置する、比較的規模の大きな遺跡。

このあたりは土地が低いのか、雨季に行くと遺跡の周辺は雨で水没している個所もあり、また草が生い茂っており容易に近づけない。

寺院の境界線を形成していたと思われる四角形の中に、ウィハーン(本堂)とチェディ(仏塔)の遺跡がほぼ基壇部分のみを残しているほか、境界線のレンガ積みに隣接して小さなチェディ(仏塔)の跡も残っている。

このあたりは民家もほとんどなく、日中でも人通りが少ない。

説明書きによれば

タイ国芸術局が1989年から1990年にかけて発掘調査と修復を行った。

「クー」はチェディ(仏塔)を、「マイ(木)ソン」はこのエリアに育っていた木の種類の名前である。

寺院は北と東にある壁に沿った部分と北側の屋根があるポーチがついていたメインの門から成っている。

ポーチからはレンガの小道が伸びており、その先はウィハーン(本堂)へとつながっていた。

ウィハーン(本堂)は角がギザギザになった長方形をしている。

チェディ(仏塔)はウィハーン(本堂)の後方に位置しており、やはり角がギザギザになった四角形の基壇だけが残されている。

ポーチのすぐ近くには8角形のチェディ(仏塔)の基壇が残っている。

とのことである。

ワットクーマクルア(★☆☆)

複雑に小道が入り組んだウィアンクムカームの遺跡群の中でも、とりわけわかりにくいロケーションにある。

ワットフワノーン遺跡から東に伸びる小道を200m、あるいはワットクムカームティープラームNO.1遺跡のある四つ角を70~80m行くと細い道がある(角に小さな案内板がある)ので入る。

道は途中から舗装もされておらず民家もなくなるがそのまま進んでいくと道がなくなり草むらとなるがその先に遺跡がある。

道がなくなっても轍がついているので、バイクでも寺院の手前までは進んでいける。

かなり大きなウィハーン(本堂)とその奥にチェディ(仏塔)の跡が残っており、それ自体はきれいに保存されているが、周囲はうっそうとした草むらでゴミなどもたくさん捨てられており、ウィハーン(本堂)の周囲をグルッと回るというようなことができないのは残念だ。

遺跡にある説明書きによれば

そのため、人々はこの寺院をワットクーマクルアと呼んでいた。

タイ国芸術局が1999年から2000年にかけて発掘および修復作業を行い、ウィハーン(本堂)、チェディ(仏塔)と壁が発見された。

長方形をしたウィハーン(本堂)は東向きに建てられ、前面に3層の角がぎざぎざになった、後面にはやはりぎざぎざになった2層の基礎を持つ。

ウィハーン(本堂)の裏側には柱脚が残されているが、これは2つの重なった建造物があったことを示している。

この寺院の大きな特徴としては、まず初めに前側に半円形のレンガでできた階段が造られ、次に北側に柱脚の別の階段が造られた。

チェディ(仏塔)の左側に基礎だけが残っているのは、ウィハーン(本堂)の一部であると考えられる。

この2層の飾りのない基礎は、蓮の形の基礎の上にあったすべてのものがなくなっている。

チェディ(仏塔)の西側には壁の跡が見つかっているが、6mの長さで残っている。

タイ国芸術局の発掘によって、菩提樹でできた仏像、青銅製の仏像とチェディ(仏塔)のミニチュアなど、重要な遺物が見つかっている。

建築的な特徴から、この寺院は16世紀から17世紀にかけて建立されたと考えられる。

とのことである。

遺跡の奥には何本かの大きな木がある(近づくことはできない)のだが、それがマクルアの木だろうか?

ワットクムカームティープラーム(★★☆)

チェンマイ-ラムプーン通りのワットクーカーウの角を曲がってすぐに左折しまたすぐ右折して150mほど進んだ左側にある。

遺跡は通りに直接面してはおらず、小さなゲート風のものが造られているのでそこから中に入って少し進んでいく。

規模は大きくはないものの、苔むしたウィハーン(本堂)の跡が残されており、周囲が雑木林のようになっていることもあってウィアンクムカームの遺跡の中でもなかなか雰囲気を感じさせる場所のひとつだ。

遺跡の入口の脇には地元民相手の小さなカフェも出ており、アイスコーヒーなどを飲みながら一休みできるのもよい。

遺跡にある説明書きによれば

寺院の背景について歴史的な証拠は何も残っていないが、寺院の名前の一部はウィアンクムカームの都から取られていると信じられている。

タイ国芸術局が1999年から2003年にかけて発掘・修復作業を行ったが、2つのウィハーン(本堂)の跡しか見つけることができなかった。

そのうちのひとつのウィハーン(本堂)は北を、もうひとつは東を向いて建てられている。

メインのウィハーン(本堂)は最初のウィハーン(本堂)の後方にあり、後者の階段には2つの想像上の生き物、ナーガとマカラが飾られていた。

メインのウィハーン(本堂)は最初のものに比べて入口が狭く作られているが、これは発掘の結果2度作り直されていることが判明した。

東を向いている2つめのウィハーン(本堂)は、地面から40~50cm低いところに建てられていたが、これは先に壊されてその後埋められていたためと考えられている。

この寺院は、16世紀から17世紀にかけて建立された。

とのことである。

ワットクムカームティープラーム NO.1(★★☆)

上記ワットクムカームティープラームから30~40mほど南に行くと小さな十字路があるが、その南西角にある遺跡。

NO.1という数字がふられている遺跡があるのはこことワットクムカームだけなのだが、これは寺院の名前がわからないからだろうか?

道路面よりもかなり低い場所に遺跡はあり、雨季などは水没してしまわないのだろうかと思うが、おそらくウィアンクムカームが建都された当時はここが地面のレベルだったのだろう。

遺跡はそこそこの広さがあり、ウィハーン(本堂)、チェディ(仏塔)、ウボソット(布薩堂)の跡と思われる遺構が残っている。

ウィハーン(本堂)の遺構の一番奥にはわずかではあるが本尊が祭られていたであろう場所の基壇があり、小さな仏像が置かれ前には線香台もあり、燃えかすがたくさん残っていることから今でもお参りする人が絶えないものと思われる。

遺跡にある説明書きによれば

この寺院についての歴史的な文書はまったく残っていない。

寺院は、地面から1m埋もれていた。

寺院はしかしながら、地元の人達からは「ワットドンコーイ」と呼ばれていた。

ドンコーイはクワ科の木の一種で、この地域に生えていた。

タイ国芸術局が2002年から2003年にかけて発掘・修復作業を行ったが、同じ基礎から建立されたウィハーン(本堂)とチェディ(仏塔)を発見した。

寺院の南東には小さな建物が、北東にはメインの門のポーチと壁が見つかったが、これらの一部は道路の下に埋もれていた。

ウィハーン(本堂)は長方形をしており前方と横にひとつづつ計2つの階段を持っている。

チェディ(仏塔)の左側の基壇は本体部分と一体化している。

チェディ(仏塔)は四方にすきまの空いた垂直の背が高いかまぼこ型をしていたと推測される。

発掘によって見つかった重要な遺物としては、石灰でできた仏像の一部、たとえば巻き毛や腕、螺髪である。

この寺院は、ほかと違って建立された当時の地面が残っているという意味でウィアンクムカームの遺跡の中でも極めて重要である。

寺院は16世紀から17世紀にかけて建立されたに違いないと考えられる。

とのことである。

ワットボーナムティップ(★☆☆)

遺跡群の東のはずれ、チェンマイラムプーン通り(国道106号線)と第2環状道路(国道3029号線)の立体交差の脇にポツンと建つ遺跡。

現在も寺院として使われているが、クルーバー(大きな社会的貢献を成し遂げたり、呪術や魔法にすぐれ時には奇跡を起こすと人々から信じられている高僧)が住み着いていて普通の寺院とはまた少し違った雰囲気を醸し出している。

遺跡自体は非常にこじんまりとしており、ウィハーン(本堂)とウボソット(布薩堂)の基礎部分がかろうじて残っているが、整備が行き届いておらずその上から大木が根をはわせたりしている。

説明書きが設置されていないため詳しい来歴などはわからないが、位置的に昔のピン川の岸に建っていたと考えられる。

寺院の名前は「聖なる水の井戸」という意味であり。それを裏付けるようにきれいに修復された井戸の跡も残っている。

井戸の上にはふたが乗せられており中を見たり聖なる水を汲んだりすることはできない。

おそらく井戸がこう呼ばれている由来があるはずなので、それがわかればまた見るほうの気持ちも違って来るのだと思うが、ここにも説明書きがなく残念だ。

コメント